Oleh: Gatot Widakdo

Pemimpin Redaksi Kabarindo.com

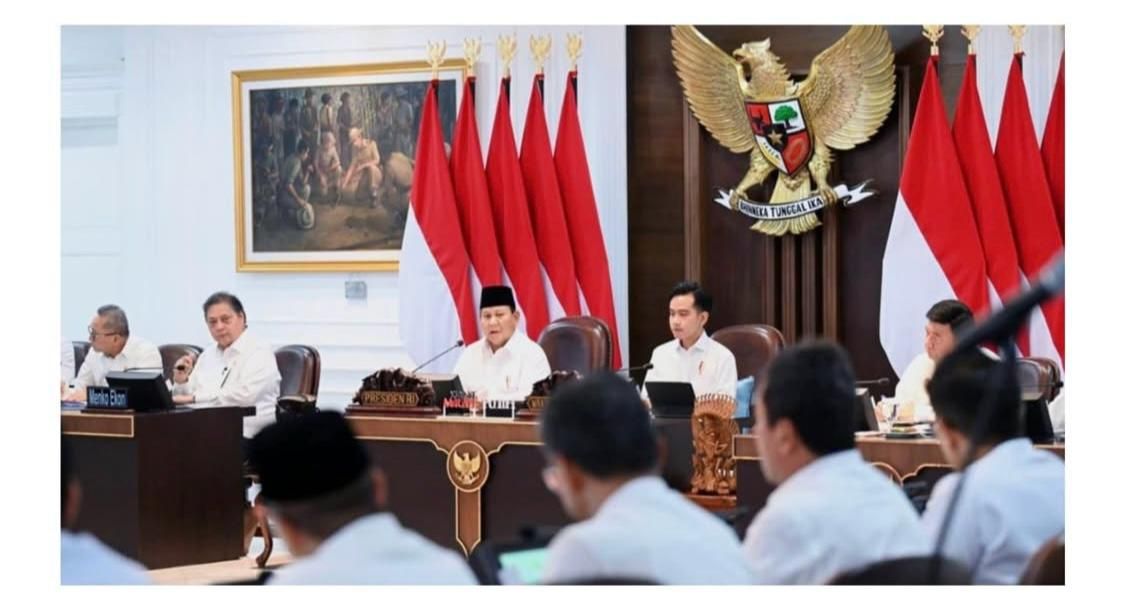

Fenomena asal bapak senang (ABS) kembali menyeruak di lingkaran kekuasaan. Presiden Prabowo, yang baru satu tahun lebih memimpin, tampaknya sudah dikelilingi laporan-laporan “bagus” dari para menteri dan pejabat dekatnya. Laporan yang penuh angka indah dan klaim keberhasilan, namun sering kali jauh dari kenyataan di lapangan. Budaya ABS ini bukan sekadar masalah komunikasi, melainkan ancaman serius bagi kualitas kebijakan negara.

Kasus paling mencolok terjadi saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa listrik di Aceh telah menyala 93 persen pasca bencana. Klaim itu terdengar meyakinkan, bahkan memberi kesan bahwa pemerintah bergerak cepat. Namun, kenyataan di lapangan berbeda: Aceh masih gelap gulita, masyarakat masih berjuang dengan lilin dan genset. Tak lama kemudian, Bahlil merevisi pernyataannya. Publik menilai laporan tersebut bukan sekadar keliru, melainkan bentuk manipulasi informasi yang berbahaya. Peristiwa ini menunjukkan betapa berbahayanya laporan ABS yang bisa menyesatkan presiden.

Contoh lain muncul dalam agenda reformasi Polri. Presiden Prabowo membentuk tim reformasi Polri dengan harapan besar, bahkan melibatkan Kapolri sebagai salah satu anggota. Namun di luar dugaan, Kapolri justru membuat keputusan kontroversial: membolehkan anggota Polri menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga. Padahal Mahkamah Konstitusi sudah jelas melarang hal itu kecuali polisi tersebut pensiun atau mengundurkan diri. Laporan yang masuk ke presiden tentu dikemas sebagai langkah “strategis”, padahal substansinya bertentangan dengan hukum dan semangat reformasi.

Dalam laporan pembangunan infrastruktur, beberapa menteri kerap mengumumkan progres proyek strategis nasional dengan angka pencapaian tinggi, namun di lapangan proyek tersebut mangkrak atau kualitasnya buruk. Laporan yang disampaikan ke presiden seolah-olah menunjukkan keberhasilan, padahal masyarakat merasakan sebaliknya.

Dalam sektor kesehatan, ABS muncul dalam klaim pencapaian program penurunan angka stunting. Angka resmi yang dilaporkan ke presiden sering kali menunjukkan tren positif. Namun di lapangan, banyak daerah masih menghadapi masalah gizi kronis. Laporan yang terlalu optimistis membuat presiden kehilangan urgensi untuk memperkuat intervensi.

Di bidang pendidikan, laporan mengenai digitalisasi sekolah juga sering dikemas indah. Angka penetrasi tablet, laptop, atau jaringan internet di sekolah-sekolah disebut tinggi. Namun kenyataan di daerah terpencil, banyak sekolah masih kekurangan fasilitas dasar. Presiden yang menerima laporan “sudah digital” bisa saja merasa puas, padahal anak-anak di pelosok masih belajar dengan papan tulis lusuh.

Budaya ABS lahir dari mentalitas birokrasi yang lebih mementingkan citra ketimbang fakta. Para pejabat merasa lebih aman menyampaikan kabar baik, meski tidak sesuai kenyataan. Akibatnya, presiden terjebak dalam ilusi keberhasilan. Padahal, rakyat menunggu solusi nyata, bukan sekadar angka di atas kertas.

Presiden Prabowo perlu menjadikan kasus-kasus ini sebagai pelajaran penting. Ia harus membangun sistem verifikasi independen, memastikan laporan yang masuk ke mejanya benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan. Tanpa itu, kebijakan yang diambil bisa melenceng jauh dari kebutuhan rakyat.

Lebih jauh, presiden harus berani menegur pejabat yang terbukti menyampaikan laporan ABS. Ketegasan ini penting untuk membangun budaya birokrasi yang jujur dan transparan. Jika tidak, ABS akan terus menjadi penyakit kronis yang melemahkan pemerintahan.

Akhirnya, fenomena ABS adalah peringatan keras: rakyat tidak butuh laporan manis, mereka butuh solusi nyata. Presiden Prabowo harus membuka mata bahwa laporan ABS bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan ancaman serius bagi kredibilitas pemerintahannya. Jika tidak segera diatasi, ABS bisa menjadi batu sandungan besar dalam perjalanan kepemimpinannya.